執行無邊界計畫,至今已快兩年,也到了要結案的時候。這幾個月,忙著編撰給未來教師的工作手冊,也忙著整理自己的課程經驗。之前曾整理過

國外大學與城市政府如何藉著制度改變與組織創新,建立長期合作模式,相較之下,在台灣,城市與大學之間的合作模式主要建立在「標案」模式上。常見的是地方政府以研究案或委辦案的方式委託大學執行,或是由從中央的教育部、科技部以補助計畫模式推動大學與地方政府合作。在這些計畫中,大學往往被當作「智庫」的角色。以暨南大學人創中心的話來說,是「藉由跨領域教師籌組研究團隊,積極協助專業人力較為不足之縣市政府,研擬創新方案並爭取中央補助或民間資源投入公共建設與福利服務」。

然而,智庫這概念雖然立意良善,讓課程與城市真實問題結合也振奮人心,但實際執行狀況卻多有扞格。這主要是因為,雖然大學的確可以花兩到三年的時間把真實問題轉換成教學過程中的各種任務包,但對地方政府來說,需要的並不是大學從這過程中發展出什麼不一樣的教學方式,而是具體解決問題且可持續運作的機構,像是一間顧問或規劃公司。例如與芝加哥政府合作的Broughton就發現,即使課程強調田野研究的重要性,並且藉著角色扮演的方式讓學生模擬智庫的運作方式,但

organizing the class as a think tank required a top-down organizational structure that facilitated high-quality and data-rich presentations and reports for the government client but slightly limited the extent to which students could guide the course and gain experience practicing various research methods.

這限制帶來的另一個問題是,當高品質的研究與報告成為與大學與市府合作能否順暢的關鍵時,弱勢社區居民難以站在與大學平等的基礎上討論問題,雙方使用語言的不同不但造成彼此在溝通合作上的阻礙,更難以讓社區逐步培力(empowerment)。雖然說,教學者都知道在「科學知識」與「公民知識」之間需要一個「轉譯者」,但尷尬的地方正是「如何轉譯?」這件事。

~起點:物件的轉向~

Back和Puwar在《Live Methods》一書中大膽地說現今社會學是「死的社會學」(dead sociology),無法回應瞬息萬變的社會事實,也聽不懂千奇百怪的俗民語言。這是因為

In the 20th century, sociology's distinctive position relied on its research methods (survey, interview and focus group), which gave it a special capacity to produce empirical data that formed the basis for new forms of social understanding. Today we are less confident about articulating the sensibilities that make up the researcher's craft.

過度重視「文字語言」的社會學,雖然在分析資料、建構概念上有其優勢,但也因此忽略了環繞著文字、媒體、影像、聲音而生的,甚至無法以文字言說的個人感受、社會關係,乃至社會形式。Back因此認為,如果要讓社會學再次活過來,有兩個大原則必須把握住:

The first principle of live sociology is an attention to how a wider range of the senses changes the quality of data and makes other kinds of critical imagination possible. A second point here is that live sociology requires researchers to work on the move in order to attend to the 'newly coordinated' nature of social reality.

更進一步地,Back認為社會學應該多跟不同類型的行動者合作,例如藝術家、設計師、音樂家、製片者,以更多樣的方式呈現社會學。Back當年的建議,已經是這幾年社會學課程常見的模式(例如我之前開設的技工舍)。

這些媒介如同「邊界物件」(boundary objects ),位處在幾個相交的社會世界,卻又能滿足不同世界的資訊需求,讓不同領域的人可以理解彼此。這些媒介,小到一個物件,大到一場由許多物件組合而成的活動,不同社群可以依據其在地脈絡彈性解釋物件,以方便不同社群間的合作,並且使得彼此可以學習不同的專業觀點及其意義的差異,且能理解物件背後的意涵,並轉譯不同行動者的知識,讓合作成為可能。例如,Clark等人在Ohio州Columbus做的Food Mapping就是最好的例子,透過對於邊界物件的設計,學生的研究經驗、老師專業知識,以及社區需求之間能有良好的溝通。

換言之,「物件」不只是一個被社會學「研究的客體」(object of study),更應該是一個「參與的過程」(process of engagement)。這一方面是因為作研究的時候,物件其實組裝了我們收集資料的方式,另一方面是在教學時,教師也在組裝著課本、白板、海報紙、投影機這些物件。更重要的是,為了生產(呈現)這些邊界物件,社會學課程的教師與學生要從研究者成為「設計者」,但不同於設計科系想快速地以設計解決問題,這類型課程的設計其實更接近於批判設計(critical design)、幻象設計(speculative design)、異議設計(adversarial design)。

因此,本研究將在這樣的理論反省上,以兩門環繞著「自行車」為主題的課程,分析「物件」如何改變了課程設計?如何翻轉了權力關係?如何改變政治想像?

~課程介紹:Hackubike~

我從2016年夏天加入台大無邊界大學計畫,這計畫的目標是要將都市所面對的真實問題(例如交通、社區、能源、災難),先是轉化成為一個大學內部的跨領域課程,然後在課程中引導同學針對不同的問題提出解決方案,接著在與社區組織或倡議團體合作實習的過程中修改提案,如果案子有幸通過參與式預算或市府D-Team編列預算就會進入專案執行階段。最後,也最重要的,是以這一個過程的經驗協助台大老師修改跨域課程的設計,並且協助市府資訊局推動D-Team的構想,來促成地方政府與大學課程、社區組織的合作。

目標確定,要來挑選那個物件,改造哪一門課呢?在2017年春季班,我挑選了「YouBike」。這一方面是因為自己是單車通勤愛好者,另一方面是我發現在台北市參與式預算提案中,有不少媽媽們希望能有「親子YouBike」,好方便他們帶著小孩出門買菜。本來我只是想辦一個五天的密集工作坊,把原型設計出來,結果跟工業設計的朋友討論工作坊時,他說:「你就讓學生想怎麼改裝YouBike啊,這樣不是比較有趣?」於是,一門行動代號為Hackubike的課程就此誕生了。

目標確定,要來挑選那個物件,改造哪一門課呢?在2017年春季班,我挑選了「YouBike」。這一方面是因為自己是單車通勤愛好者,另一方面是我發現在台北市參與式預算提案中,有不少媽媽們希望能有「親子YouBike」,好方便他們帶著小孩出門買菜。本來我只是想辦一個五天的密集工作坊,把原型設計出來,結果跟工業設計的朋友討論工作坊時,他說:「你就讓學生想怎麼改裝YouBike啊,這樣不是比較有趣?」於是,一門行動代號為Hackubike的課程就此誕生了。

不過,學校是不會讓我用這課名的嘛,於是我就用了之前就有老師開過的「設計與社會」,然後重新規劃課程。從學生結構來看,這門放在社會系的選修課有47位同學選修,其中有16位社會系學生,其他學生來自社科院(政治、經濟)、管理學院(工管、企管)、工學院(機械、電機)、理學院(心理、地理)、資訊學院(資工)、設計學院(工設、建築)、傳播學院(廣告)。從最後成果來看,學生針對YouBike現存缺失提出許多改造方案,有的針對物件、有的針對系統。

到了2018年春天,本來想延續著2017春天的課程往前走,沒想到課程委員會說這學期太多與設計有關的課,會讓人忘記我們是社會系呢(咦?),所以要我換個課程名稱。因此,我就拾起「都市研究」這課名,但大幅修改去年的課程設計,讓課程更聚焦在一個理論概念的討論上,指出環繞著單車友善的各種兩難,然後討論如何藉著設計與物件來解決這些兩難?從學生結構來看,或許因為這次限制大三以上才能修課,因此只有19位修課學生。讓人感到可惜的是,這當中只有兩位社會系學生(一位是港大交換生),其他學生來自農學院(園藝、生傳)、醫學院(物治、藥學)、文學院(人類)、工學院(機械、土木),以及設計學院(工設)。目前學生提案正在進行中。

~物件改變課程設計~

回頭看我2017年春季班的課程設計,雖然有以期中提案、期末策展作為整學期課程進度的檢查點,將課程設計分成「基礎、設計、原型」三個階段,但老實說這課程設計還是非常「社會學中心主義」的。強調社會學概念上的開眼與脈絡,將設計方法當作輔助的技術性課程處理。這造成在課程進行上的斷裂,學生一方面會以自身科系的本職學能選擇性地歸位,另一方面也會將理論與實作視為兩件事情。

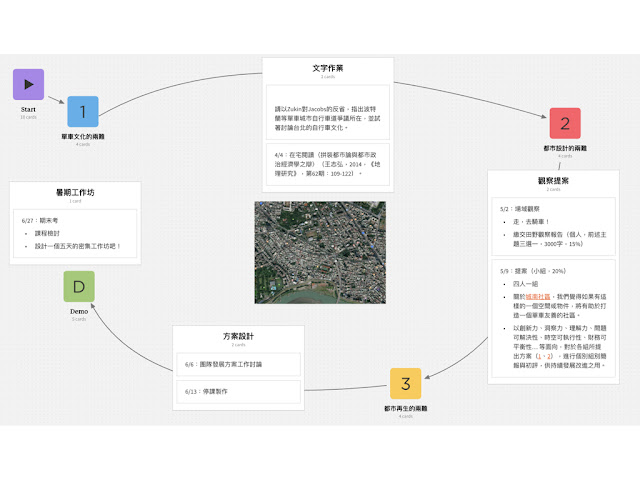

因此,到了2018年春季班,我就改從推動單車友善社區時的「兩難」入手,雖然一樣將整學期進度分成三個主題,卻是環環相扣地討論單車文化的兩難、都市設計的兩難、都市再生的兩難。透過這樣的課程設計,我試圖讓學生建立起對單車愛好者、組織行動者、政策制定者、產品設計師的「同理心」(也就是「兩難」),並且在設計提案的過程中「經歷」這種兩難。

更進一步的說,這樣的設計是為了讓同學將分析觀察的重點由社會人轉向技術物,藉此理解Molotch在《東西的誕生》中所說的:「物件在社會實作維繫它們的情況下,維繫著社會實作,以這樣的方式擁有生命。所以你想探尋東西的起源,必須尋找這種物件與行動之間持續的相互琢磨,相互琢磨讓東西在互動中穩定下來」。

以自行車道為例,藉著由人轉向物,我們不但可以理解自行車道如何在「自行車設施如何成為宜居(livability)生活論述基礎」與「高科技公司如何與單車倡議團體合作並以此吸引員工」之間的相互生產,而成為舊金山灣區仕紳化爭議的衝突點。更因為經歷這樣的兩難,我們才能夠體會為何將關於自行車道的討論拉高到「都市權」的層次上,並且把「宜居」與Lefebvre「接近城市的權利」(right to the city)相扣連。

因此,在課堂討論,我們雖然是從Jacobs與Zukin這條都市社會學的經典對話切入,卻是刻意強調物件在他們文章中的重要性。一方面讓同學知道「喔,原來物件在社會學文獻中一直都在啊」,另一方面也將「裝配都市主義」(assemblage urbanism)、設計的政治性等討論偷渡進去。

「權力關係反轉」對於社會實踐或問題解決導向課程格外重要,這不只是因為前者強調對弱勢者的培力、後者強調同理心的重要性,更重要的是藉著「轉譯」,翻轉傳統社會學課程那建立在語言/文字能力上的權力關係,從而讓原本強、弱端都處於同一個水平。以巴士德為炭疽熱尋找單一病因為例,從行動者網絡理論(Actor-Network Theory)的角度來看,巴士德作為一個「轉譯者」的重要性就在於重新界定地方農民知識,藉著將田間看不見的微生物,經由實驗室數據得以被看見,從而讓農業社群、一般民眾、新聞媒體、衛生當局脫離原本對於炭疽熱的認定與處理方式,開始關注實驗室的疫苗實驗。

因此,ANT並不預設行動者之間權力的高低,而是從觀看人與非人行動者彼此結盟以應付各方反行動方案的過程,看見網絡整體所創造出來的權力圖像。從這樣的角度來看課程中的權力關係,我們會看到兩種翻轉過程,發生在課堂上不同科系學生之間,也出現在田野中課程學生與社區居民之間。

在課堂上,為了整理不同意見,並聚焦方案設計,白報紙與N次貼幾乎成為這類課程的標準配備,而KJ法與設計思考流程也蔚為主流。我們的經驗發現,主導整個小組討論的人,往往不是對文本理論掌握最好(或者花最多時間)的人,而是對於方案設計有清楚想像,並且能將看不見的感覺轉化成具體事物的人。在這樣的操作過程中,非社會學訓練的學生在面對社會學系學生時,可以無所畏懼地將其想法藉著簡單文字、具體圖畫呈現出來,而不用擔心其是否準確地使用某個社會學概念。但同時付上的代價,就是授課者必須面對社會學系學生質疑不夠抽象、不夠社會學、沒有用其擅長的方式測驗他的能力。

在田野中,自行車作為不同行動者都能理解的邊界物件,因此受訪者較能擺脫純文字訪談中的上下關係,轉而從自身經驗侃侃而談,而不是在訪談中猜測訪問者的意圖。甚至,由於訪問者本身就是自行車使用者,因此其個人經驗也會成為研究YouBike與騎乘環境的紀錄,而不是採行社會學參與觀察的習慣,以第三人稱的方式,在具體場景之外,貌似客觀地講述田野中發生的事情。在這過程中,受訪者的實作經驗不再只是被研究的對象,而是成為可以挪用學院專家系統的技術知識,甚至更勝於學院的力量。

在田野中,自行車作為不同行動者都能理解的邊界物件,因此受訪者較能擺脫純文字訪談中的上下關係,轉而從自身經驗侃侃而談,而不是在訪談中猜測訪問者的意圖。甚至,由於訪問者本身就是自行車使用者,因此其個人經驗也會成為研究YouBike與騎乘環境的紀錄,而不是採行社會學參與觀察的習慣,以第三人稱的方式,在具體場景之外,貌似客觀地講述田野中發生的事情。在這過程中,受訪者的實作經驗不再只是被研究的對象,而是成為可以挪用學院專家系統的技術知識,甚至更勝於學院的力量。

換言之,所謂培力與同理,不該只是停留在文字語言上的理解,而是應該在邊界物件的互動過程中,逐步強化。在這樣的過程中,我們將會發現,所謂的創造力不是憑空而來的想像,而是如何在解決問題的過程中,讓異質網絡之間可以出現不同的連結,好讓行動者因著這徵召而離開原本的連結並加入聯盟。要做到這點,需要的不只是跨領域學習,更需要豐富的生活經驗。

~物件改變政治想像~

推行一項政策,往往需要改變人的習慣。但Molotch提醒我們,「做改變不僅意味著處理單一種要素,其他要素也要一併處理,因為要素勢必相互牽連」,他以汽車文化與廢棄物處理當做例子,指出改變的困難。然而,在社會學課程中,將學習成果與政策以智庫模式相連結,其困難之處除了在於思考不同要素之間如何相互牽連,最棘手的恐怕是得先回應學生對於政府的不信任;例如,「我們為什麼要幫官僚想解套方法?這是誰的社會設計?」

然而,如果我們參考Disalvo在《Adversarial Design》一書中,把設計與政治的關係分為「為政治設計」(design for politics)與「政治性設計」(political design)兩種,則我們對於課程與政治的關係就會有不同的想像。

所謂「為政治設計」,「most often works to improve access to information (such as public health information or information regarding organizations and candidates) or to improve the access to various forms of ordered expression and action (such as petitions, balloting, and voting).」。這類設計以美國平面設計協會的「為了民主而設計」(The Design for Democracy)為典型,旨在應用設計工具與思維,促進美國政府與民眾之間的相互理解與溝通,從而提高民眾參與政治的程度。

相較之下,「政治性設計」則是「implicitly contestational and strives to investigate an issue and raise questions concerning that issue. In doing so, it demonstrates one notion of what design for democracy might be like from the perspective of agonism」。Disalvo所舉的例子是「百元美元街區」(Million Dollar Blocks),因為它揭示、質詢並挑戰了城市環境的境況與結構,同時還提供了爭論空間,甚至為城市規劃提供了新的設計實踐方式。

相較之下,「政治性設計」則是「implicitly contestational and strives to investigate an issue and raise questions concerning that issue. In doing so, it demonstrates one notion of what design for democracy might be like from the perspective of agonism」。Disalvo所舉的例子是「百元美元街區」(Million Dollar Blocks),因為它揭示、質詢並挑戰了城市環境的境況與結構,同時還提供了爭論空間,甚至為城市規劃提供了新的設計實踐方式。

在Hackubike課程中,學生往往以為他們的提案是「為政治設計」,是為官僚執政不力擦屁股,是要幫官僚想解套方法,於是陷入內在焦慮。對非社會系學生來說,他們擔心的是能否思考出具有可行性的提案;但對社會系學生來說,他們在乎的則是為政治服務的道德焦慮(喔,2017年跟YouBike的合作讓他們更焦慮)。然而,若我們把視野拉大,不單單只看期末成果,而是看在生產這成果過程中所構築的行動者網絡,則我們將會發現,其實這整學期的課程是「政治性設計」,目的在揭示並挑戰台北單車環境的結構,並且提供爭論空間,甚至是新的都市規劃方式。

例如,作「單車安全地圖」的提案看起來是在提供外來者一個友善的騎車路線規劃,但數據的收集與呈現,其實直指台北市政府在道路設計上從未考慮過慢行者,而大眾運輸路網的規劃有時更惡化城市的步行環境。又好像,「單車劇場」提案的出發點雖然是想挑戰文化總會的城南地圖中對於劇場人日常生活的忽略,但其執行方式不但能透過劇場形式收集社區居民平時不會在問卷上表達的生活經驗與需求,更突顯出租屋者在台北都市政策中的弱勢地位。

最重要的,是這些提案的設計過程不但是在與社區居民、議題社群討論一個解決社區需求的方案,更有政治意識地把「單車友善」這概念與Lefebvre「接近城市的權利」(right to the city)相扣連。畢竟「友善」作為一種理念,若不能透過「設計」讓居民在日常生活中真實體驗,即使說破嘴、培盡力,對居民來說也不過是紙上畫畫。唯有藉著與「社區」居民合作解決單車環境的各種兩難,我們才能藉著改變都市環境,從而改變我們自身。

~結語:把物件帶回來~

本文嘗試打開「課堂」的黑盒子,並且以ANT的取徑分析授課者如何藉著「物件」重組社會學課程,而這重組過程又如何改變了課程的時間設計、權力關係,以及政治想像。誠然,因為課程仍在進行,因此在資料收集與分析上,仍有許多未竟之處。對於ANT的分析方式,也尚屬靈光一閃,有待更細緻的整理。最重要的是,對於實際的設計流程以及物件導向的設計田野,還需要更長時間的參與觀察。但本文認為,社會學應該嘗試將「物件」帶回來,但不是讓物件成為被研究的客體,而是讓物件成為可經歷的過程,從而激活這長久以來受限於語言分析中的社會學。

SaveSave

Comments